応用物理学科/物理学及応用物理学専攻

多辺 由佳教授

Tabe Yuka

| 略歴 | 1996年東京大学大学院博士(工学)号取得。工学技術院電子技術総合研究所、ハーバード大学博士研究員、さきがけ研究21研究員、産業技術総合研究所主任研究員、ERATO「横山液晶微界面P」推進委員(併任)、SORST「液晶ナノシステムP」実験系グループリーダー(併任)などを経て、2005年4月から現職。 |

|---|---|

| 主な担当科目 | 物理入門/物理実験学/非線形現象の数理/応用物理学実験A・B/力学C/基礎電磁気学/理工学基礎実験2B/ソフトマター物理学研究/ソフトマター物理学演習C・D/Science and Engineering Laboratory 2B/Materials Physics A/Research on Soft Matter Physics/Seminar on Soft Matter Physics C・D |

液晶の特性に魅せられ、特にその二次元構造に着目して研究を進めているのが、応用物理学科教授の多辺由佳先生です。

「見て分かる」液晶実験の面白さ

液晶という物質自体は古くから知られて利用されてきましたが、磁性などと比べると、その物理研究の歴史は浅いです。そのため未解決の課題が多く残されているという点で研究対象として刺激的です。統一した理論が確立されていないので、研究者各々がモデルを考え検証する、実験からモデル解析まで一貫して取り組めるという面白さがあります。

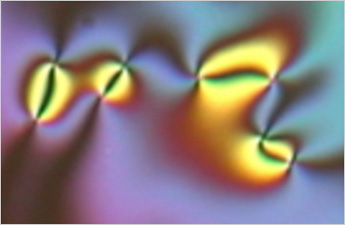

また、液晶による現象は、多くの場合観測可能な時空間スケールで起こるため、実時間で直接観察できる点もメリットです。代表的な液晶は、長さ約2~3ナノメートル(1ナノメートル=1/1,000,000ミリメートル)の棒状分子でできており、静的な状態では、分子が結晶のように方向をそろえて並んだ構造をとっています。外力が加えられると、液晶は液体と同じように簡単に動きますが、このとき、液晶特有の「協調性(隣にならって動く性質)」ゆえに、分子の向きを互いに揃えたまま集団で動くのが特徴です。液晶の観察には、分子の方向を光の強度に変換する機能を持つ偏光顕微鏡を用います。自然な状態で互いに同じ方向を向いている液晶分子集団の大きさは可視光の波長(380~750nm)程度で、この液晶分子の平均の向きを、偏光顕微鏡は明暗の模様として映し出します(図1)。何が起きているかを自分の目で直接見ることができるということは、直観的な理解に役立ちますし、何より見ていて楽しいです。

図1 偏光顕微鏡で観察される液晶の様子

ミクロとマクロの狭間

液晶パネルはだいぶ薄くなったとはいえ、まだマイクロメートル(1マイクロメートル=1,000ナノメートル=1/1,000ミリメートル)以上の厚さがあります。一方で、私が主な研究対象としている「単分子膜」あるいは「二次元液晶」は、分子を平面状に1層から数層並べたもので、数ナノメートルの厚みしかありません。液晶は、分子がある程度以上集まらないと液晶としての性質が現われません。二次元液晶は、限りなく薄いけれどもバルク(=かたまり)としての性質も持つ、ユニークな対象なのです。

私達は日常のほとんどの物質について、マクロな性質のみを見たり使ったりしていますが、その構成要素は分子あるいは原子であり、両者の性質の間には大きなギャップがあります。このギャップを埋めるための研究対象として、分子とバルクの中間の大きさである単分子膜は適したものではないかと考えています。ミクロからマクロへ、分子から物質へ、どのように構造や運動が変換されていくのかに興味を持っています。

実験対象の側から、予想を超えた答えを見せてくれる

液晶の研究を始めたのは大学院修士課程からでした。修士論文では、大豆レシチンと水を混ぜてリオトロピックと呼ばれる液晶を作り、液晶―固体相転移での粘弾性の変化を調べました。修士課程修了後、工業技術院電子技術総合研究所(現在の独立行政法人・産業技術総合研究所)に入所し、最初の3年間で有機薄膜の構造解析を少し学んだのち、研究室配置換えをきっかけに液晶単分子膜の研究を始めました。

水面上に、両親媒性分子(石けん水やリン脂質のような親水性部分と疎水性部分を併せ持つ分子)を適量滴下すると、分子1層からなる薄膜が形成されます。研究を始めた当時は、この水面上単分子膜の直接観察が可能になったばかりで、面内異方性を持つ(液晶性を持つ)系はまだ見つかっていませんでした。気液界面に単分子膜を作り液晶性を発現させる、つまり理想的な二次元液晶の実現を目標に、観察用顕微鏡を自作するなどの工夫を重ね、1年半後に世界初の発見に至りました。

始めた頃は、分子の選択や観察手段などに試行錯誤を繰り返しましたが、今では水の上に液晶を一滴ポトリと落とし、適当な広さがあれば、自発的に二次元液晶が形成されることが分かっています。実験を行っていると、予想もしないアウトプットを液晶の側から見せてくれることが多々あります。実験屋というのは、全てを自分の発想力で頭からひねり出すのではなく、実験対象から教えてもらう、というある種の敷居の低さがあるのではないでしょうか。もちろん、「対象から教えてもらう」ための実験の組み方は、経験と努力で培う必要があります。あとは、「対象」がその真の姿を”チラリ”と見せてくれたときに「面白い、何だろう?」と見逃さない事が大切です。ただ、そのような観察力がはじめから自分に備わっていたとは思いません。やはり経験、そして忍耐です。

写真1 研究室では学生に、「モノをつくる」大切さを指導しています。研究室立ち上げ当初は、部品を買ってきて発振器を作ったり、顕微鏡を自作したりしていました。回路・装置・制御計など、今も何かひとつは手づくりしてもらいます。一度製作すると、装置の中で何が行われているのか、何に着目すべきかを理解するのに役立ちます。

わずかな混ざりものが全体の動きを支配する

光をあてると、棒状からV字型に形を変えるアゾベンゼンという分子があります。この分子で作った二次元液晶に非常に弱い光をあてると、配向の波があちこちから発生し、一方向に伝搬することが分かりました。あたかも野球場の観客によるウェーブのように、繰り返し波が生まれ伝わっていくのです。この研究成果は、当時全く面識のなかった研究者に注目され、サイエンス誌で紹介されました。紹介してくれたのは、マックスプランク研究所所長を務められたゲルハルト・エルトル先生で、後にノーベル化学賞を受賞されています。

この発見をきっかけに、静的な状態だけでなく動的な構造に対する興味が深まり、もう一つの研究の柱となりました。液晶に静的な「場」を与えると、液晶に内在する時空間構造が顕在化し、一定リズムで分子の集団運動が生じて伝搬し続ける、といったことが起きます。このような「非平衡ダイナミクス」は、液晶の特徴を良く表している現象だと考えています。

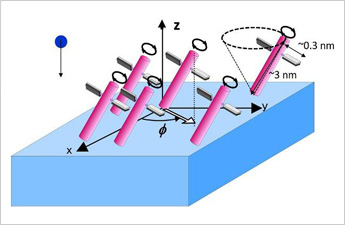

もう一つ例を挙げましょう。液晶に1~2%のキラル分子(不斉炭素原子を持つ分子)を加えて液晶薄膜を作り、膜に垂直に水蒸気を透過させると、分子は集団で一方向の歳差運動(コマの首振り回転のように、自転している物体の回転軸が円を描いて振れる運動)をします(図2、図3上)。キラル分子の不斉炭素部位がプロペラの役割を担い、水分子がプロペラに衝突することで回転が駆動され、その一方向回転が周辺の液晶分子へ伝わるのです。水分子の衝突で一方向回転を始めるのはわずか1~2%の混ざりものであるのに、液晶の協調作用によってプロペラのない分子にも運動が伝わり、やがて分子全体が位相のそろった歳差運動をするようになります。これは小さなエネルギー入力を増幅するデバイスの可能性を示唆するものであり、2011年に採択された、「最先端・次世代研究開発支援プログラム“キラル液晶の動的交差相関;機構解明とエネルギー変換デバイスの作製”の発端になっています。

図2 気液界面に作られたキラル液晶単分子膜にガスが透過すると、界面法線から傾いたキラルな液晶分子は集団で一方向に歳差運動を示します。

※キラルとは、その実像と鏡像とが重ね合わせることができない構造を持つこと

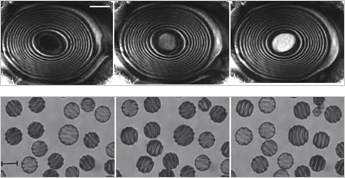

図3(上) キラル液晶3層膜に水蒸気が透過すると分子が集団回転して明暗が変化する。白線は200μm 図3(下) キラル液晶滴に温度勾配を与えると滴が一方向に回転する。黒線は20μm (上下とも1秒おきの顕微鏡スナップショット)

液晶の潜在力をいかした新しい応用へ

キラル液晶は興味深い対象で、水蒸気など物質の透過だけでなく温度勾配が与えられた場合も、分子の一方向回転を起こすことが分かってきました(図3下)。わずかな熱勾配を回転エネルギーとして取り出すことができれば、排熱を使えるエネルギーに変換する液晶モーターデバイスという、グリーン・イノベーションをもたらす技術の創出につながります。

エネルギー分野だけでなく、生体内で動くナノ・マシーンや、化学ポテンシャル勾配によって薬剤を放出するドラッグ・デリバリー・システム(体内において薬物の輸送される場所や効果をコントロールする技術)など、生命科学分野への応用の可能性も見据えて研究を進めています。電磁力ではなく物質や熱の流れなどの、これまでは使われてこなかった駆動源を用いて液晶の特性を引き出すことにより、様々な分野で新しい液晶技術が拓けると期待しています。