電気・情報生命工学科/電気・情報生命専攻

石山 敦士教授

Ishiyama Atsushi

| 略歴 | 1983年早稲田大学大学院博士(工学)号取得。1983年早稲田大学理工学部専任講師、1985年同助教授。1986-88年に米国MIT Francis Bitter国立磁場研究所および Plasma Fusion Center 客員研究員。1991年から現職。 |

|---|---|

| 主な担当科目 | 電気・情報生命工学フロンティア/電気・情報生命工学実験A/電磁エネルギー変換/エネルギー変換/先進融合クラスター演習(QOL)/超電導応用研究/超電導応用特論/特別演習A/超電導応用演習A~D/Research on Applications of Superconductivity/Advanced Seminar A/Seminar on Applications of Superconductivity A~D |

超電導現象を利用した技術・機器の社会実装や、新たな活用を目指した研究に取り組んでいるのが、電気・情報生命工学科の石山敦士先生です。

(注)「超伝導」という用語を使うことが多いですが、本稿では「超電導」を用います。

超電導研究の道へ

私が大学生だった1970年代中頃、国鉄(現在のJR)がリニアモーターカー、電子技術総合研究所(電総研、現在の独立行政法人・産業総合研究所)が送電ケーブルなどの研究開発に着手しました。大きくて動く機械が好きだった私は、電力工学や電気機器工学を専門とする小貫天(おぬき・たかし)先生の研究室に入り、はじめは磁気浮上の勉強をしていました。そんなある日、研究室の先輩が、超電導線に電流を流しても電圧が発生しない、すなわち電気抵抗がゼロという超電導現象の実験を見せてくれたのです。その様子があまりにも感動的であったことから、テーマを超電導に変更して、そのまま40年近くその魅力にとりつかれたまま現在に至っています。電気や電力、コンピュータなどに関わる国の研究プロジェクトの推進役を務めていた電総研(当時は田無にあった)の超電導開発チームに学部の卒業研究のときから参加する機会を頂きました。最先端の研究の行われている現場での日々はとても刺激的で、研究者を目指す道を選ぶ上で充分な動機になりました。

実験とシミュレーション解析で最適設計を追及する

私たちは「特異で魅力的な超電導現象を、どのように工学的に応用するか?」をテーマとして研究しています。特に、超電導に必須の冷却技術やコンピュータを用いた数値解析が得意分野です。超電導を工学的に応用するためには、電磁気的・機械的・熱的振舞いを明らかにし、さまざまな不安定性を取り除く必要があります。実験とシミュレーション解析を組み合わせて、最適な設計を導き出すことを目標としています。

工学応用の一例として、送電ケーブルを紹介しましょう。現在の送電線では電気を使う場所に届けるまでに、約5%の電力が電線の電気抵抗により熱となって失われてしまいます。これを超電導ケーブルにすれば、送電ロスを大幅に低減できる可能性があります(超電導ケーブルは冷却するために電力が必要となりますが、それを考慮しても送電ロスを2分の1以下に低減できると言われています)。

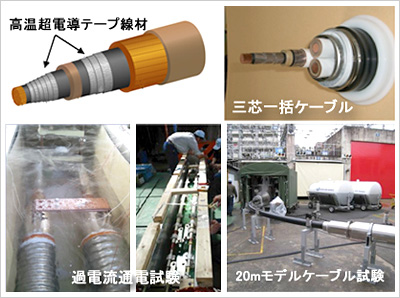

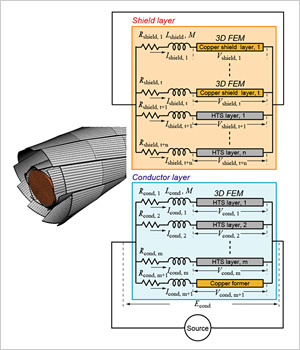

私たちは超電導ケーブルを実用化するにあたり、瞬間的に過大な電流が流れる「短絡事故」に備えるためのケーブル構造の設計最適化を担当しています(図1、2)。超電導線の周囲に銅線を巻き、過剰な電流が流れた際に電流を迂回させてケーブルを保護するのですが、ケーブルの断面構成や回路構造、周囲の温度上昇による液体窒素の気化など、色々な条件を考慮して設計をする必要があります。そこで計算機シミュレータを作成して複雑な現象を予測できるようにしました。そして、開発したシミュレータを用いて設計したモデルケーブルを試作し、これに実際に”ドカン”と数十kAにも及ぶ大電流を流す短絡事故評価試験を行い、安全設計が行われたかどうかをチェックしています。このようなアプローチを通して、送電ケーブルの実用化に求められる信頼性を向上させていくのです。

図1 超電導電力ケーブルの開発研究。経産省NEDOのプロジェクトに参画し、短絡事故を想定して過電流の通電試験を行っている。

図2 計算機シミュレータによる数値解析。

生体磁気計測における「逆問題」

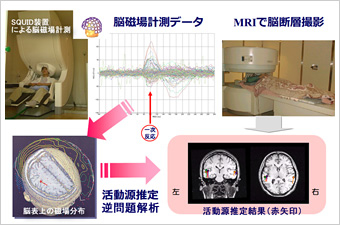

別のテーマとして生命科学分野への応用にも取り組んでいます。SQUID(超電導量子干渉素子:Superconducting QUantum Interference Device)と呼ばれる超高感度の磁気センサを用いた生体磁気計測により、脳の神経活動や心臓の拍動(心筋興奮活動)などの生体電気活動に伴う地磁気の数億分の1程度という極めて微弱な磁場を、脳磁図や心磁図として可視化することができます。

私が生命科学に足を踏み入れたきっかけは、助教授時代(1980年代後半)に2年間留学した米国マサチューセッツ工科大学(MIT)のフランシス・ビター国立磁場研究所に端を発しています。そこでディビッド・コーエン先生(SQUIDによって脳磁場を初めて測定した研究者)に出会い、その研究に強く興味をひかれました。

MIT留学当時、私はMRI(核磁気共鳴画像法:magnetic resonance imaging)用超電導コイル(がんの早期発見等を目的として超電導MRIは多くの病院で活躍しています)の研究開発をしていました。MRI用コイルには人間がすっぽり入る空間に高均一の磁場を発生させることが求められます。このとき、磁場を発生する超電導コイル(入力)をどのような形に設計すれば、所定の磁場分布(出力)を作ることができるか、というコイル構造の最適化(逆問題解析:出力から入力を求める)が必要となります。同様に、脳磁図計測においては、SQUIDで観測された頭表上の磁場分布(出力)から、その磁場を発生させている電気的な神経活動源(入力)の位置や大きさを解くという逆問題解析を行うことになります(図3)。MRI用コイル開発において自ら培ってきた「最適設計(逆問題解析)」に関する知見や技術を生体磁気計測に活かすことができることに気づき、帰国後すぐにこの分野の研究に取り組むことにしました。こちらの研究も始めてから25年以上ということになりました。

脳腫瘍の位置や病態は、MRIによる静止画像で分かりますが、SQUIDによるリアルタイムの計測結果を組み合わせると、ある運動や感覚をつかさどっている機能部位がどこなのかを、ミリ単位の精度で割り出すことができます。すると、執刀医は機能部位を把握してから患部を除去することができますし、患者に対して手術前のインフォームドコンセントとして診断情報を提供することも可能となります。

最近は神経活動源の手法開発だけでなく、他大学の脳科学者や医師たちとの共同研究で、音や匂いなどの感覚刺激に対する応答や、ガムチューイングと短期記憶の関係など、複雑な高次脳機能の解明にも挑戦しています。

図3 SQUIDによる聴覚刺激誘発脳磁場計測。

超電導技術の実用化と未来

超電導応用が広く利用され役立つ未来像を、ユートピアをもじって「スーパーコンダクトピア」と横浜国立大学の塚本修巳先生が名づけられました。そこではリニアモーターカーが走り、送電ケーブルが街々をつなぎ、超電導発電機や電力貯蔵システムが次世代スマートグリッド(注)を形成します。他にも、エレクトロニクスや輸送、医療など様々な分野と超電導が結び付くことで、日本の強みとなる新産業が創出されます。

(注)「スマートグリッド」とは、情報通信技術や再生可能エネルギーを導入し、効率的な電力利用を実現する賢い電力ネットワークのこと。

工学系分野で応用を目指す者として、技術が産業に結びついて普及することや、結果として雇用を産み出し社会を活性化することへつなげたい、という思いを強く持っています。超電導技術の開発は、コスト的に民間で行うリスクが高く、長い間国主導で進められてきたものの、送電ケーブルを筆頭に今まさに実証実験が行われつつあり、市場創出の段階へと進もうとしています。あと15~20年程で、世の中にどんどん普及していくであろうと期待しています。超電導技術の花形であるリニアモーターカーは、2027年に東京―名古屋間を運行開始と発表されています。当初は2025年の予定で、私がちょうど70歳(古希)を迎える年にリニアモーターカーに乗れると楽しみにしていました。結局、2年遅れてしまったわけですが(笑)。それまでは、超電導技術の実用化が少しでも早まるように後押ししていきたいと考えています。

写真1 石山研究室では、実験とシミュレーション解析を組み合わせた研究アプローチを大切にしています。現象の実体験を通して「物理的に本当に起こりうるのか」という感覚を磨くことは、応用を考えるうえで重要です。また、現象を定量的に評価できるシミュレーションは強力な武器となります。学生さんにはできれば両方を体験してもらいたいと思っています。