物理学科/物理学及応用物理学専攻

湯浅 一哉教授

Yuasa Kazuya

| 略歴 |

1998年 日本学術振興会特別研究員(DC) 2001年 早稲田大学大学院 博士(理学) 取得 2001年 早稲田大学理工学部 助手 2004年 早稲田大学大学院理工学研究科 客員講師(専任扱い) 2006年 産業技術総合研究所 研究員 2007年 イタリア・バーリ大学 博士研究員 2007年 早稲田大学高等研究所 准教授 2012年 早稲田大学理工学術院 准教授 2013年より現職 |

|---|---|

| 主な担当科目 | 基礎物理学A・B/理工学基礎実験1A・1B/物理入門/物理実験A・B/量子相関物理研究/量子相関物理演習A・B・C・D/量子相関物理特論A・B/Mathematical Methods for Physics A |

「物理学者で理論家というと、一人部屋にこもり、机に向かって黙々と難しい計算をしているというイメージがあるかもしれませんが、そんなことはありません。ディスカッションすることが大切で、そのなかから新しいアイデアや問題に対する突破口を見つけていきます。」と湯浅先生。その表情は終止柔和で、学生たちともフランクに接している様子。何より印象的だったのが、研究が好きでたまらいという思いが伝わってくるところだ。量子力学は不思議に満ちあふれていて、その不思議さを解明する面白さは他にはない、と。そんな「爽やかな理論家」に話を聞いた。

量子力学の可能性を追究する

肉眼では見えないミクロの世界では、常識的な感覚では理解できない不思議な現象が起こっています。その一例をイメージしてもらうために必ず見せるのが、リンク1※の絵です。これはチャールズ・アダムスによるイラストで、量子力学の世界を端的に、面白く表現した絵としてよく知られています。滑降するスキーヤーのスキー板の軌跡がおかしいでしょう?普通に考えるとありえないことですが、量子力学の世界ではこのようなことが実際に起こっているのです。不思議で、ある意味では非常識な世界ですが、私たちの暮らす自然界でこのようなことが起きているのだと思うと、面白くて仕方がありません。量子力学は、その「不思議」を説明する理論です。そして最近は、そんな量子力学の不思議な法則、現象をうまく利用することで従来の技術の限界を超えようとする「量子技術」、特に、「量子情報技術」の可能性を追究する研究が精力的に進められています。

※リンク1 ニューヨークタイムズのWEBサイトへ

量子力学を紐解く上で重要なキーワードの一つに「エンタングルメント」があります。日本語では「量子もつれ状態」などと訳されています。例えば、AとBという2つの粒子 (原子や電子、光子のようにとても小さな粒子) があり、それぞれが2種類の状態 “白” と “黒” を取りうるものとします。そして、Aが白であればBは黒、逆にAが黒であればBは白というように、一方の状態に応じて他方の状態が異なる複数の状況が、同時に実現している状態 (重ね合わせ状態) を、量子力学的にもつれている状態=エンタングルメントといいます。実は、量子力学の世界では、白or黒ではなく、白and黒という状態も可能です。白であり同時に黒でもある状態などと言ったりします。これが「重ね合わせ状態」で、リンク1のスキーヤーが樹の両側を通る絵がそれを表現しています。AとBがエンタングルしている場合、Aを持つ人が、それが白なのか黒なのかではなく、白and黒であるかどうかを確認する実験を行うと、その結果に応じてBの状態も白and黒の状態になり、Bを持つ人がBに対して行う実験の結果も影響を受けます。つまり、Aを持つ人がAに対してどのような観測を行うかが、Bを持つ人の手元の観測結果に影響を及ぼすのです。AとBが離れたところにある場合も同じです。AとBの間で何かをやり取りしたからではありません。手元の実験の結果が、遠くにいる人が密かに決断する実験の仕方の影響を受けるのです。

これは、量子力学の「非局所性」と言って、アインシュタインをはじめとする研究者たちを悩ませたのですが、現在では、確たる実験的事実として確立されています。素朴な考え方では説明のつかないところが、量子力学を量子力学たらしめている特徴の一つです。

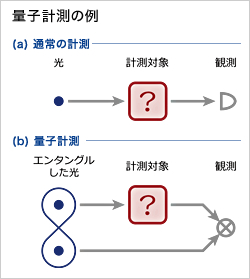

この量子力学ならではのエンタングルメントをうまく利用することで、従来の常識を超えられる可能性があります。それが「量子技術」、「量子情報」と呼ばれるもので、量子コンピュータや量子暗号、量子計測などの新技術が検討されています。例えば、何か物を見たり、何かを測ろうと思ったら、対象に光を当てるでしょう。このとき、ただ光を当てるのではなく、光の粒子である光子を2つずつ対でエンタングルさせて用意して、その一方だけを対象に当て、それが反射したり透過してきたところでもう一方の光子と合わせて状態をチェックする (図1)、というようにすると、よりはっきりと物が見えたり、より高精度な計測ができたりするのです。エンタングルメントを使うことで良い計測ができる。これは「量子計測」と呼ばれ、量子性を活用する可能性の一つとして私たちも研究しています。

図1 エンタングルしたプローブ (光など) を使うと計測精度を向上できる

見ることでコントロールする

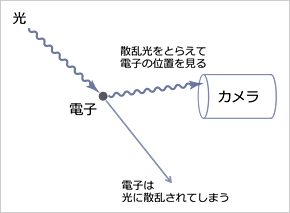

量子力学の世界は常識を超えた世界ですから、常識にとらわれる必要はありません。量子力学における奇妙の一つに、「観測」があります。例えば、量子力学の世界では観測対象を乱すことなく観測することができません。これは「不確定性原理」と呼ばれていますが、例えばボールの球速をスピードガンで測ると、そのボールがどこにあるのかが分からなくなってしまう、というようなことがミクロの世界では起こるのです。測定の仕方がお粗末だからなのではなく、原理的に避けられないのです。

また、白であり同時に黒でもあるという重ね合わせ状態があり得ると言いましたが、その状態において白なのか黒なのかを確認する観測を行うと、確率的に白または黒の答えが得られます。白という答えが得られれば、その粒子の状態は白なのですから、もはや、白であり同時に黒でもあるという状態ではありません。つまり、観測をするとその結果に応じて観測対象の状態ががらりと変化するのです。私たちは、この変化を逆手に取って、量子状態をコントロールする手段の一つにしようという着想のもと、「観測による量子系制御」を追究しています。「見る」ことによって動かそうというわけです。

量子技術を実現する量子デバイスを動作させるには、ピンセットなどでもつまめないような小さな系の,それもとても奇妙な量子状態を意のままにコントロールできなければなりません。量子系制御に関する理論の確立は、量子技術の実現に向けて重要なテーマの一つですが、その究極の枠組みには、必ずや「観測」も一つの要素として含まれることでしょう。

ハイゼンベルクの不確定性原理の思考実験.電子に光を当て,散乱された光をとらえて電子の位置を知る.その際,電子は光に散乱されて動き出してしまう.カメラの開口が大きいほど電子の位置は正確に分かるが,電子がどの向きにどれくらいの速度で散乱されるかは不明瞭になってしまう

アイデアがあれば勝負できる

1965年に設立された早稲田大学物理学科は、来年度、50年目という節目の年を迎えます。早稲田大学における高エネルギー物理学、量子物理学の研究の礎は、物理学科の設立と発展に多大な貢献をされた故並木美喜雄先生をはじめとする先輩方によって築かれました。並木先生の著書で、ベストセラーになった岩波新書の「量子力学入門」をお読みになった方もおられるかと思います。

私は、並木先生が量子力学の最後の講義をされた年にそれを受講することができました。研究面で直接指導を仰ぐ機会はありませんでしたが、並木先生は周囲の考えに流されたり、長いものに巻かれることが一番お嫌いで、ご自身の哲学を常に追究されたと聞いています。その精神は、研究室の雰囲気を通じて、私にも受け継がれていると思っています。研究者としては当然のことではありますが、一番大切なことでもあります。そのことを再確認できることに幸せを感じながら、努力を続けたいと思います。

研究をしていて辛いことというのはあまり思い浮かびません。もちろん研究には、突破口を見いだせず、模索が続くときが必ずあります。しかし、ディスカッションの最中や、電車に揺られているときなどに、ぱっとアイデアが浮かんだときの喜びは、何事にも代え難いものがあります。特に私たちの分野における研究の醍醐味は、必ずしも複雑な計算をしなくても、気の利いたアイデアがあればそれで勝負できるところにあります。若手でも、それがあればすぐに最前線に飛び出せます。幻想に終わるアイデアもたくさんありますが (笑)。

辛いときというのを強いて挙げるとすれば、エンタングルメントやその面白さを上手く伝えられないときでしょうか(笑)。